践行地质工作者的初心和使命——在西藏地区工作的点滴回忆

1956 年,我从位于吉林长春的东北地质学院毕业。毕业时,我积极响应党“到最艰苦 、最需要的地方去工作”的号召,到刚组建的西藏地质局开始了为之奋斗一生的地质事业。

我们从兰州出发到拉萨,路途遥远,海拔落差很大,当到达青海格尔木时,海拔已上升到 2300 米,高原反应开始显现,同志们逐渐出现呼吸困难、头晕呕吐、吃不下饭等症状。特别是当汽车通过唐古拉山口时,海拔已经达到 5300米,多数人都有强烈的高原反应,但是大家克服困难,没有一个人掉队。经过 14 天的艰难行程,我们终于到达拉萨。当时已是十月份,天气渐冷,由于条件有限,我们五六个人挤在一个单帐篷里,虽然晚上盖着厚厚的棉被,但是还能感觉到阵阵凉意。

在组建野外分队后,我被分在 833 地质队,到拉萨附近的墨竹工卡县多金属矿开展野外地质工作。那时我们既是地质队,又是党的民族政策宣传队,在工作之余,我们积极向当地群众宣传党的好政策、特别是民族政策。通过几个月的野外工作,我们发现了新的矿带,扩大了矿区的规模。

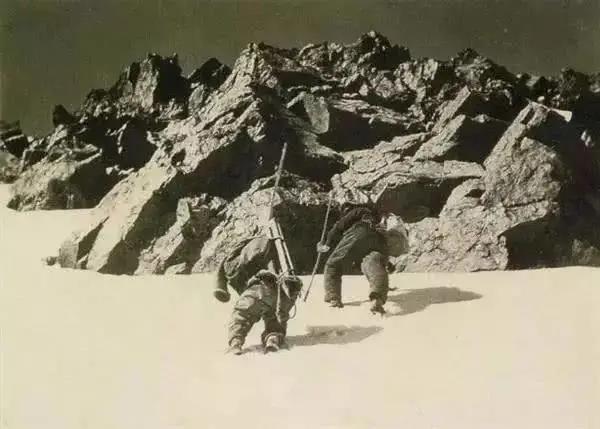

1957年初,西藏地区进行机构调整,地质局被撤销,只留下一个 40 多人的队伍,主要开展以煤为主的地质勘查工作。当时我是预备党员,愿意接受组织上的进一步考验,认为个人工作应该与祖国的需要紧密结合,所以主动选择留在西藏。后来,我被分在新组建的第二分队,任分队长和技术负责人,主要在日喀则、江孜地区开展基础地质方面的工作。那时野外工作条件十分艰苦,气候变化反复无常,每天在山下工作时天气还好,可到达山上后就风云突变,地上的残雪伴着冷风,吹在脸上像刀割一样。中午带的干粮早已冻硬,只好捡些干牛粪烤馍充饥。虽然工作很辛苦,但是苦中有乐,我们积极面对,最终较好地完成了任务。

那时西藏尚未实行民主改革,开展各方面的工作都受到限制,在这种情况下,党组织的战斗堡垒作用得到了充分发挥。当我们遇到问题时,都要召开党的小组会议进行研究,在组织的正确领导下解决了许多困难问题。有一次,我们到一个新地区工作,需要租住民宅、马匹等,而当地的“头领”就是不肯。经过研究,我们通过藏语翻译王玉学不厌其烦地向“头领”讲政策、讲大局,讲我们工作和西藏建设的关系等,最终说服了“头领”,使工作得以开展。此事让我们意识到翻译人员的素质和水平是十分重要的,因此党小组决定对翻译人员进行重点培养,在党的感召下,王玉学同志最终成为我们党组织中的一员。

1958年,为了配合拉萨建钢铁厂,我们开展了拉萨附近铁矿资源的普查,经过夜以继日的工作,终于找到了富铁矿,解决了急需的铁矿资源。后来,我参加了西藏参观团赴北京,并有机会向部里汇报西藏的地质工作,得到部领导的肯定。

1959年,当地群众欢欣鼓舞地开始了民主改革的进程,地质工作也迎来了新的春天。当时,我们小分队在山南地区的泽当、琼结、错那等地区开展工作,发动群众报矿并进行检查。在当地群众的帮助下,我们在一处地点发现了铬铁矿,这让我们欢欣鼓舞,因为当时我国的工业建设正需要大量的铬铁资源,而当时铬铁矿很多都要从外国进口。后来我们通过进一步工作,圈定了三个矿体群并做了初步的评价,这一成果受到了部里的电报嘉奖,在后来的地质勘查工作中,被证实是一个大型的铬铁矿床。这一年我们的收获颇丰,不仅发现了铬铁矿,而且还发现了水晶矿、铅锌矿以及沿雅鲁藏布江的超基性岩带,为以后的工作打下了基础。

回顾这一段历史,在当时那么艰苦的环境下,到底是什么在支撑着我们这些年轻的地质工作者踏冰卧雪,风餐露宿,不计个人得失?后来我们认识到,是共产党员“为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴”的初心和使命在引领着我们,是把祖国建设好的使命感在激励着我们,是地质工作者“三光荣”“四特别”的精神在鼓舞着我们!党的号召就是我们工作的动力,基层党组织就是做好工作的战斗堡垒,作为党员就要始终站在困难的前面,团结带领群众不断前进。我们一定要牢记习近平总书记的教导,不忘初心、牢记使命,老骥伏枥、发挥余热,为地质事业的发展,为祖国的建设继续贡献自己的一份力量。

京公网安备 11010202007433号

京公网安备 11010202007433号