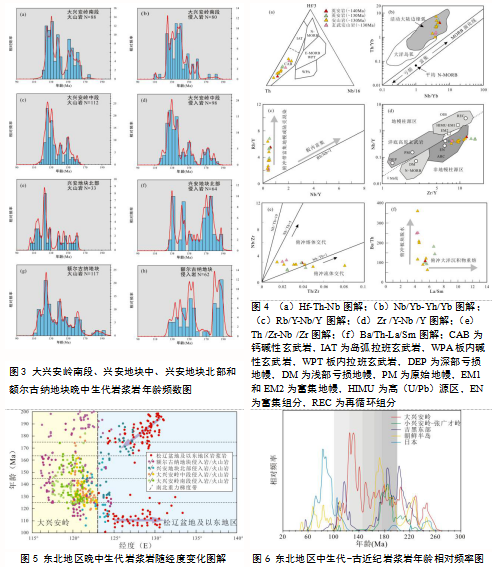

3. 以大兴安岭南段巴林左旗-扎鲁特旗地区发现的早白垩世早期弧火山岩为基础(图4),揭示了早白垩世早期蒙古-鄂霍茨克大洋板块的平板俯冲作用;

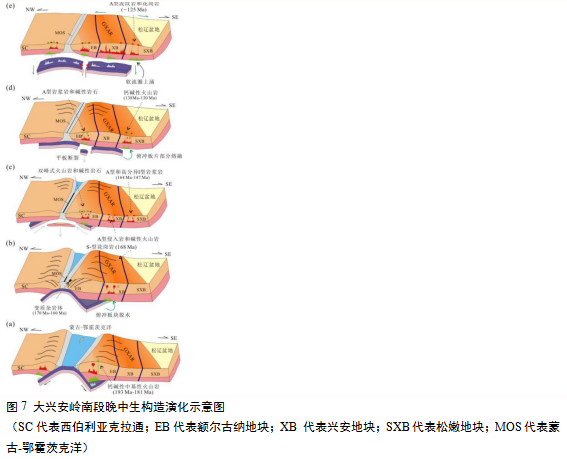

4. 结合东北地区晚中生代岩浆岩时空分布(图5,图6)、断裂活动、区域应力变化以及盆地演化重建了蒙古-鄂霍茨克洋板块俯冲于阿穆尔板块之下的演化历史(图7):晚二叠世-三叠纪时期,蒙古-鄂霍茨克洋东南向俯冲使兴安地块北部与额尔古纳地块形成活动大陆边缘弧;晚三叠世-中侏罗世,蒙古-鄂霍茨克洋自西向东呈“剪刀”式闭合,俯冲洋壳的影响范围持续向东南迁移;直到中侏罗世晚期开始影响到大兴安岭南段;中侏罗世晚期-晚侏罗世,蒙古-鄂霍茨克洋西侧(东经120°)完成闭合,俯冲带沿缝合带向北东方向迁移过程中俯冲板片随之后撤,俯冲方向逐渐旋转为南南东向,导致大兴安岭和华北地台北缘形成弧后伸展环境;晚侏罗世-早白垩世早期,蒙古-鄂霍茨克洋的快速闭合驱动大洋板片向南发生平板俯冲,俯冲洋壳到达大兴安岭南段,形成弧岩浆岩;早白垩世晚期,蒙古-鄂霍茨克洋完成最终闭合后,俯冲洋壳由南至北逐渐坍塌,使大兴安岭与华北板块北缘地区处于伸展背景。

该研究受到“大兴安岭成矿带突泉-翁牛特地区地质矿产调查”和“辽东-吉中地区区域地质调查”项目的共同资助,研究成果近期发表于国际学术期刊《Lithos》上