自然资源部黑土地演化与生态效应重点实验室关于“35年来东北松辽平原耕层土壤全氮时空变化”的研究进展

作为土壤肥力的重要组成部分,植物生长对氮(N)的需求量很大。然而,土壤中过量的氮会导致土壤压实,富营养化,酸化和一系列污染问题。在我国,特别是在20世纪80年代实施家庭责任制之后,农田经常施用大量的氮肥。一旦氮水平超过作物吸收和土壤固定的能力,可能降低氮的利用效率,从而增加农业生产成本,并污染环境。因此对土壤中氮元素的研究就显得非常重要,研究土壤中全氮的时空分布有助于N污染的管理和预防。

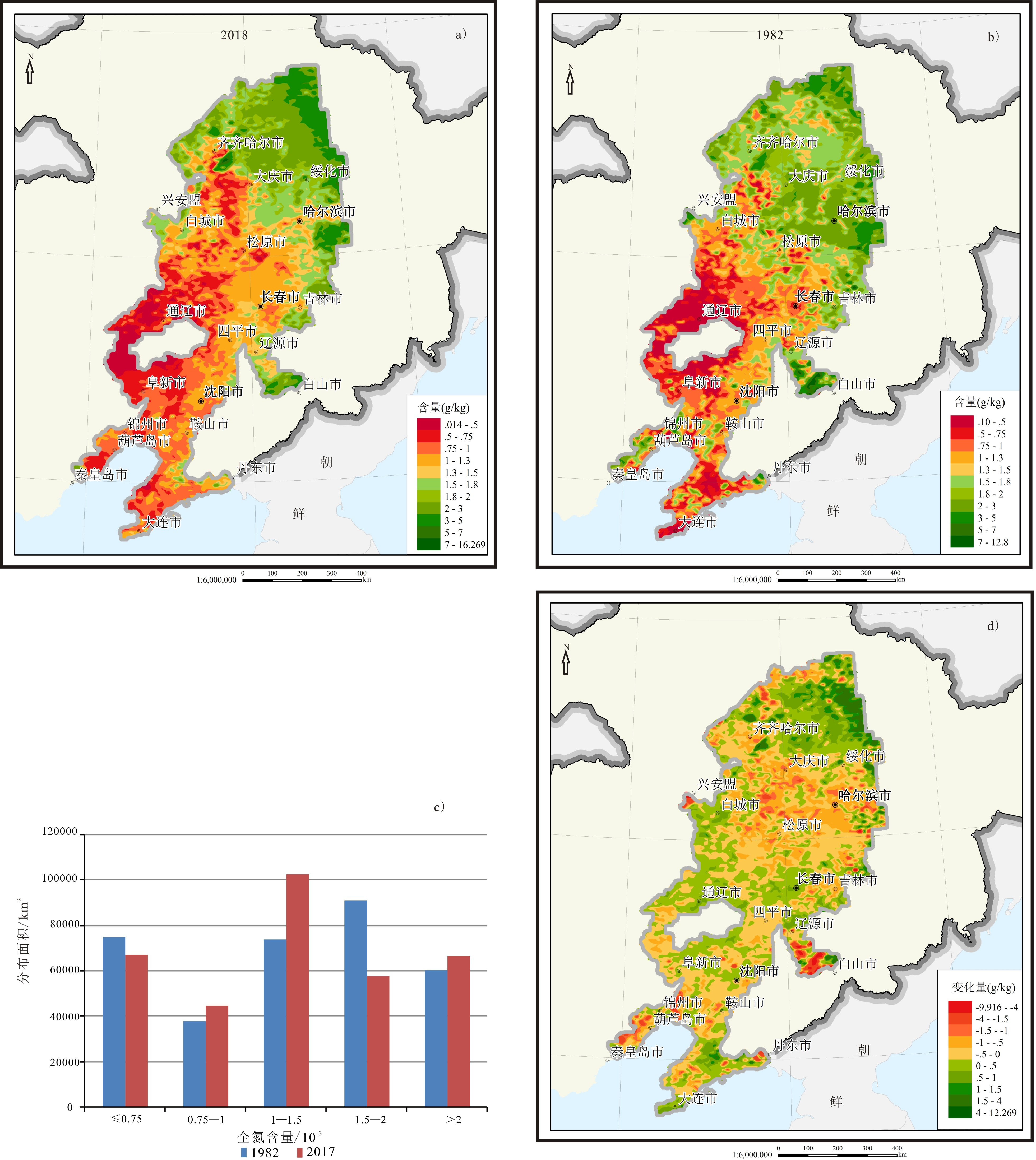

基于东北黑土地1:25万土地质量地球化学调查数据,重点实验室宋运红正高级工程师利用SPSS和Arcgis软件,在数据统计分析的基础上,对比1982年和2018年两期全氮含量分布情况,开展35年来东北松辽平原耕层土壤全氮时空变化的研究。结果显示:2018年松辽平原表层土壤全氮平均含量为1.451 g/kg,1982年为1.530 g/kg,35年时间里,全氮平均含量下降了5.16%,下降比较显著。从空间分布特征来看,35年来松辽平原耕地土壤全氮含量空间分布规律基本一致,呈现明显的地带性分布,从北向南逐渐减少,全氮含量丰富区主要分布在黑龙江省和吉林省东部地区,辽宁省土壤总体呈现缺乏特征,仅局部地区发生了改变。全氮变化分级图显示,35年来,松辽平原表层土壤近一半面积土壤全氮含量下降。其中松原—哈尔滨—大庆—齐齐哈尔地区下降较为明显。主要原因与黑土开垦程度有关:北方土地复垦时间较短,有机质含量较高,开垦时间短的土壤有机质下降较为明显,而氮是土壤有机质的重要组成部分,所以全氮下降显著。但是,在松辽南部地区,整体复垦时间较长,有机质已经降到相对稳定的范围,因此全氮的变化不显著。

相关研究成果于2021年在《中国地质》48卷第1期上发表。