自然资源部黑土地演化与生态效应重点实验室关于“松辽平原土壤碳库变化及其原因分析”的研究进展

土壤作为陆地最大的碳库(1400~1500Pg,0~1m深度)在全球碳循环中起着重要的作用。据估计,全球土壤表层总碳储量2100Pg,其中有机碳 储量大约1550Pg,是大气碳库的3倍,陆地植被碳库的2~4倍,因此土壤碳库只要发生微小变化就会对大气CO2浓度产生明显影响。中国东北松辽平原自建国以来,为保障我国粮食安全,完成了从“北大荒”到“北大仓”的历史巨变,成为了中国最大的商品粮生产基地,同时这里近50年来气候变化迹象明显,土壤侵蚀加剧。因此,在此背景下该地区土壤碳库储量及分布如何变化?变化的主要受控因素是什么?对大气CO2贡献了多少?该研究可为认识全球四大黑土农耕区土壤碳源/汇现状、转化措施、土壤碳库影响因素等研究提供依据。

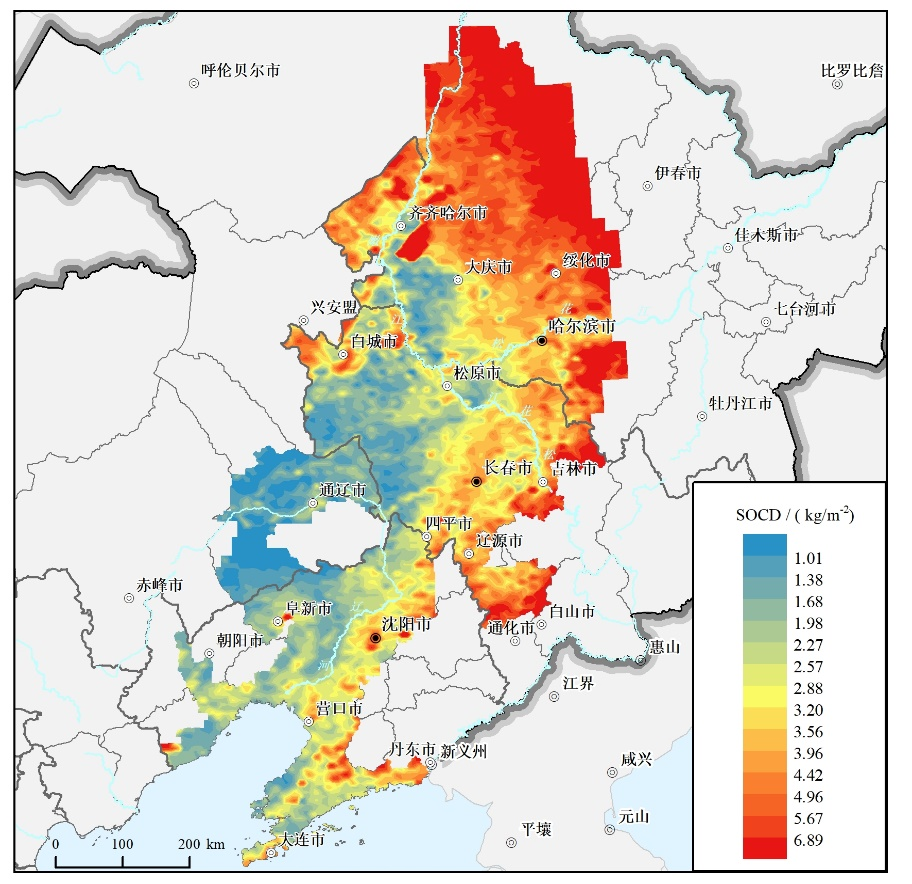

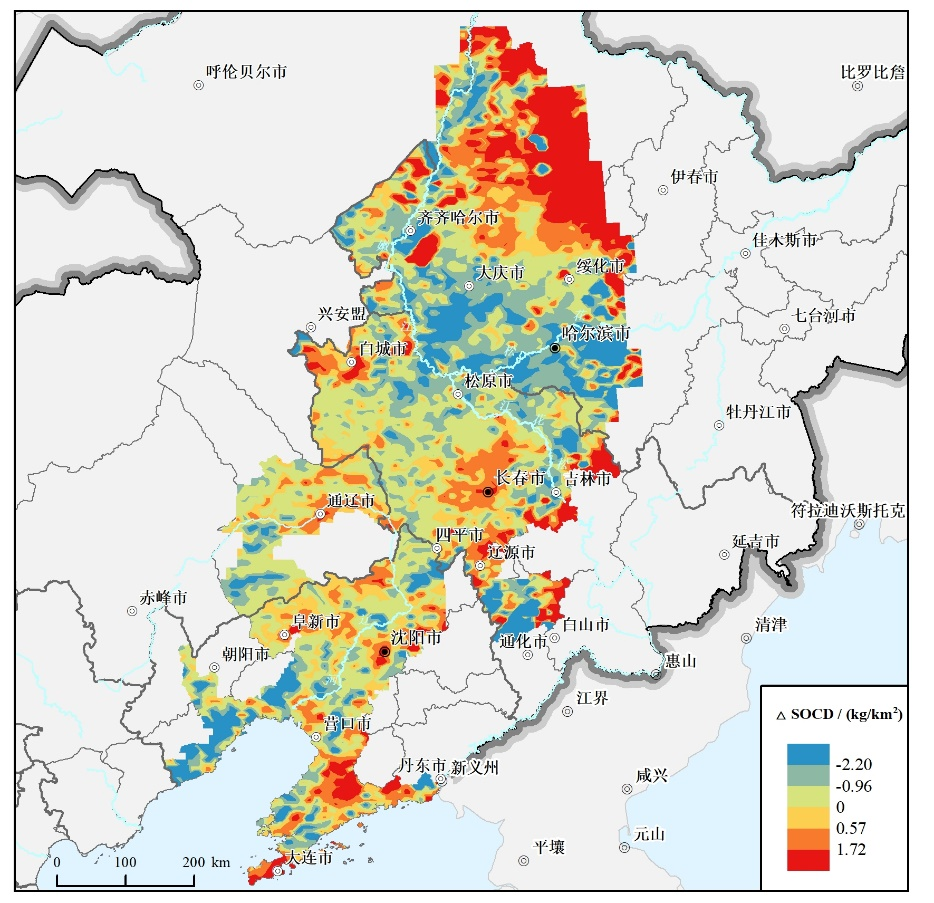

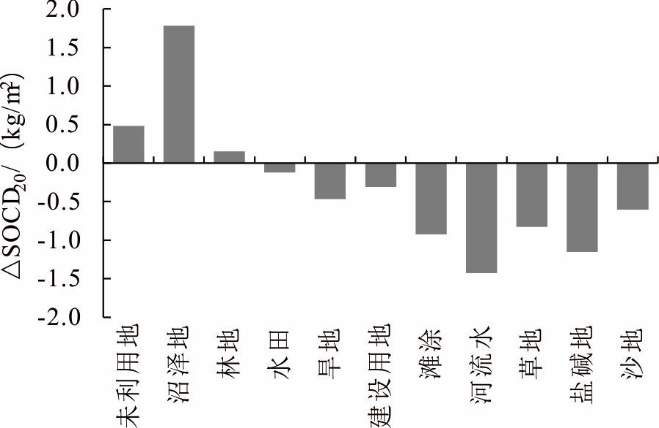

基于全国第二次土壤普查及2006年以来中国东北松辽平原多目标地球化学调查两期土壤数据,重点实验室刘国栋正高级工程师计算了松辽平原土壤碳储量及其变化,并估算了研究区近30年来对大气CO2的贡献,结合土地利用、土壤类型、气候等资料开展了松辽平原土壤碳库变化及其原因的研究。结果显示:松辽平原不同土壤类型表层土壤有机碳与无机碳构成比例存在明显差异,沼泽土、暗棕壤、泥炭土、白浆土、水稻土、黑土等有机碳含量占土壤总碳含量的90%以上;栗钙土、潮土、风沙土、褐土等土壤有机碳含量占总碳含量80%以下。松辽平原当前表层土壤(0-20cm)有机碳储量约为1448Tg,自20世纪80年代以来减少约115.94Tg,下降了7.4%,其中进入大气估算约为104.88Tg,占土壤有机碳损失的90.5%。不同土地利用方式中,旱地减少76.12Tg,对大气贡献CO2最大,其次为盐碱地和草地,分别减少16.32Tg和15.93Tg。研究认为,造成土壤碳库减少的主要原因是30年来松辽平原气温的升高,旱地和草地由于温度升高引起的土壤有机碳库减少占总损失的70%,而包括农业生产、土地利用变化、水土流失等因素导致的有机碳减少仅占总损失的30%左右。

相关研究成果于2022年在《物探与化探》46卷第5期上发表。

松辽平原表层土壤有机碳密度分布

松辽平原表层土壤有机碳密度变化

不同土地利用土壤有机碳密度变化