近30年嫩江流域东部土壤pH时空演变与地质环境/地表覆被的关系研究

pH作为一种重要的土壤基本属性,是土壤形成演化过程中多种成土因子综合作用的结果。土壤酸化和碱化制约养分元素的生物有效性和土壤微生物的活性,进而影响植物生长发育,严重威胁土壤正常的生产和生态功能。嫩江流域作为东北黑土农耕区重要组成部分,自新中国成立以来为保障我国粮食安全,完成了从“北大荒”到“北大仓”的历史巨变。因此,在此背景下该地区土壤pH现状和变化如何?控制因素是什么?

基于以上问题,重点实验室刘国栋正高级工程师利用嫩江流域全国第二次土壤普查(1979-1986年)(以下简称“二普”)和全国多目标区域地球化学调查(2006-2015年)(以下简称“多目标调查”)两期土壤地球化学数据,分析了自20世纪80年代以来嫩江流域土壤pH的时空变化特征,研判了土壤pH变化的地球化学控制因素。

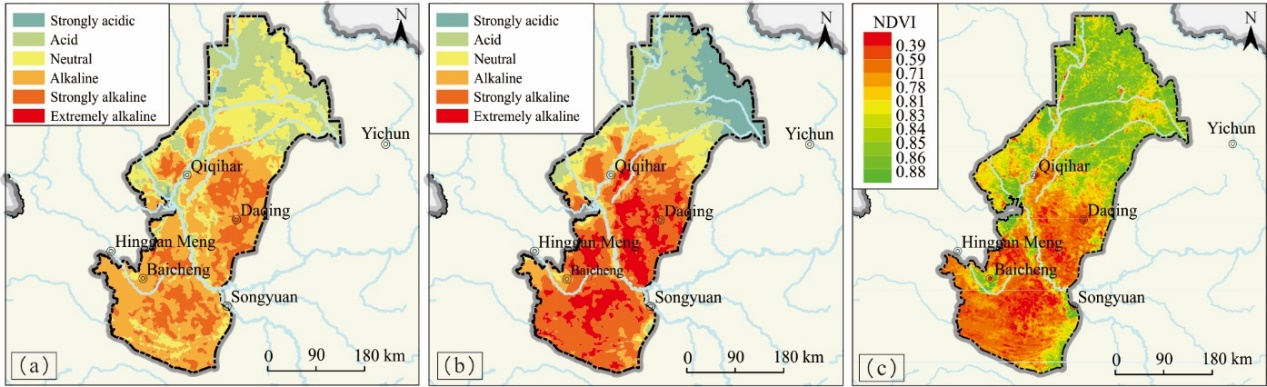

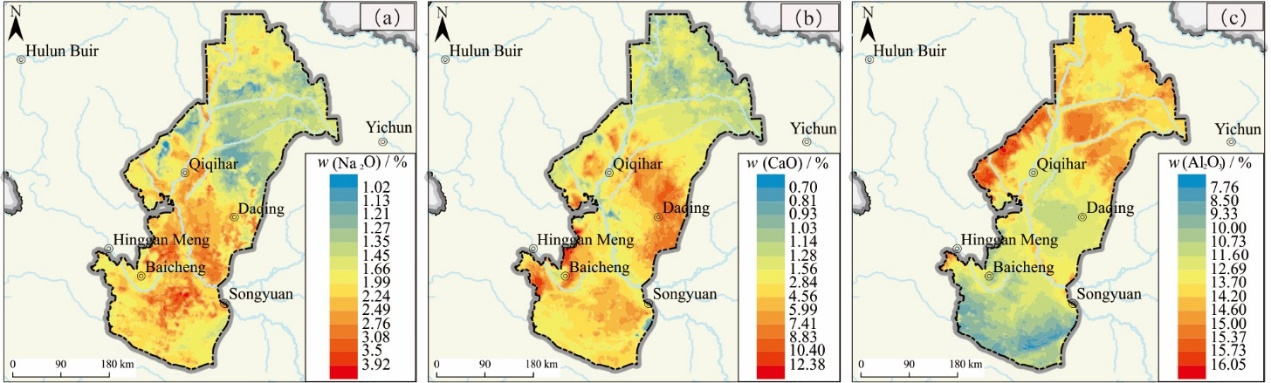

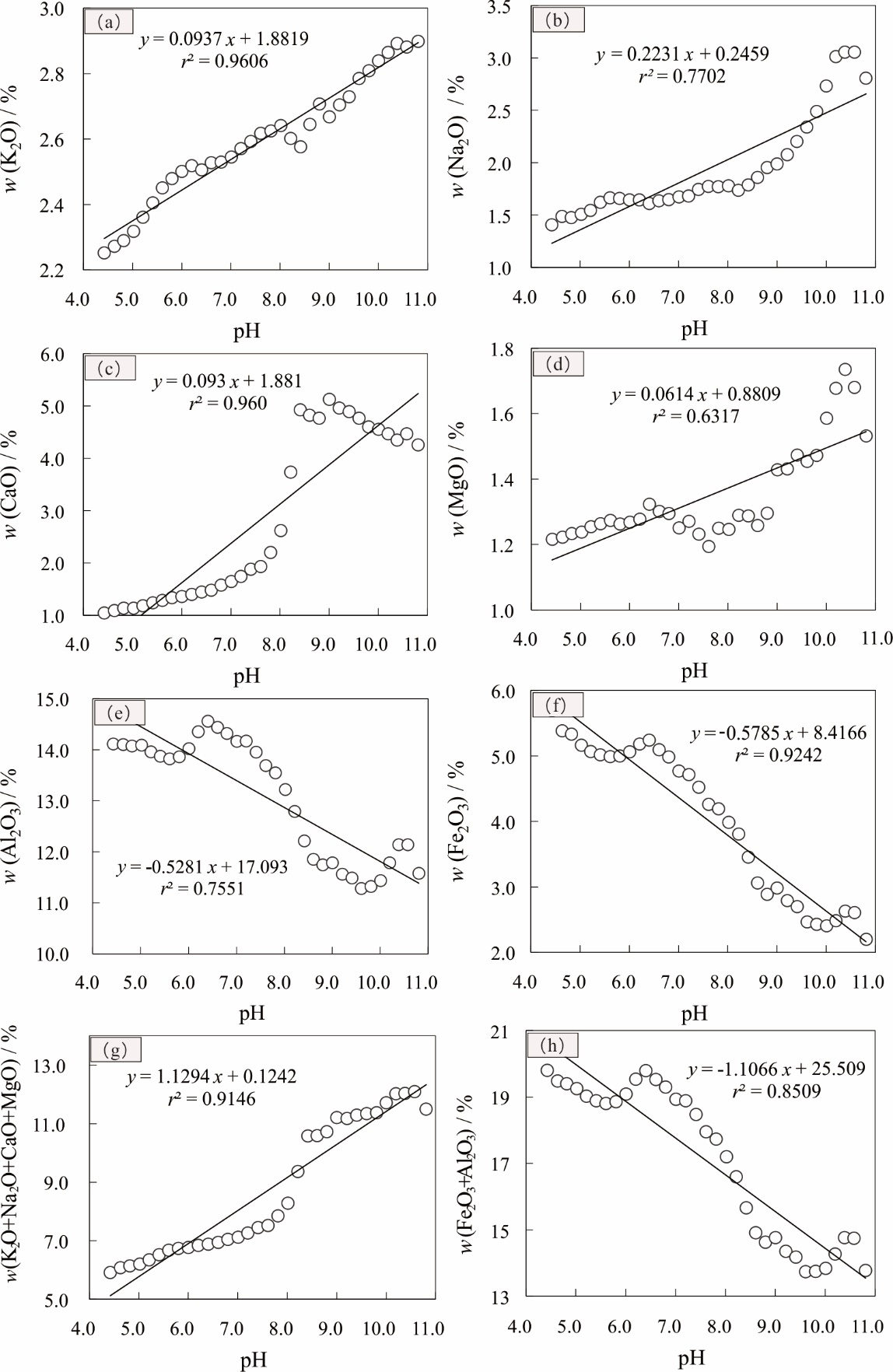

研究表明:30年来,嫩江流域地表土壤pH分别由中性和碱性向酸性和强碱性发展;30年间中性、碱性土壤面积分别减少2.11万km2和3.05万km2,强碱性、极强碱性和强酸性土壤面积分别增加1.96万km2、1.82万km2和1.55万km2,土壤pH>8.0时植被覆盖指数NDVI明显随土壤pH的升高而降低,当土壤pH<5.0时呈现植被覆盖指数NDVI随土壤pH降低而降低的趋势,土壤pH的两极分化已导致植被生产功能降低,区内不适宜植被生长土地面积广泛,为盐碱化导致;土壤盐渍化的出现主要是盐基离子钾、钠、钙、镁的富集导致,主要由于物源区大、小兴安岭山地分布有大面积的火山碎屑岩、基性/中基性火山熔岩、海西期和燕山期花岗岩等,这些岩石的化学成分以富硅和碱土金属为特征。当大、小兴安岭缓慢隆起时,长期遭受风化剥蚀侵蚀,这些富含K2O、Na2O、CaO和MgO的岩石与矿物的风化产物成为主要物质流,沿地表径流方向进入南部低平原,从Na2O、CaO在空间分布模式上可得到清晰验证。低平原区排水不畅,除部分以碎屑物形式搬运到该区以外沉积外,还有一部分物质从岩石中析出,转化为易溶组分以K+、Na+、Ca2+、Mg2+等离子的形式随地表水和地下水径流,汇集于低平原排水不畅区,经持续蒸发浓缩等作用进而形成次生盐渍化,而元素Fe、Al活跃度相对低而滞留于低山丘陵区,是嫩江流域土壤酸碱分布格局的重要地球化学驱动机制。

相关成果发表于2023年《中国地质》英文版6卷第3期。

图1 近30年嫩江流域东部土壤pH时空演变及归一化差异植被指数(NDVI)空间分布特征

图2嫩江流域东部表层土壤Na2O, CaO and Al2O3地球化学图

图3 嫩江流域土壤元素与pH值的关系模型