海伦黑土地关键带野外观测站建设情况

海伦黑土地关键带观测站(以下简称“海伦站观测站”)是中国地质调查局沈阳地质调查中心建立关于黑土地地球系统科学研究的第一个野外观测站,该站位于黑龙江省绥化市海伦市长发镇,占地面积约1.15万平方米。观测站以黑土地关键带为研究对象,以地球系统科学为理论指导,研究黑土地水-土-气-生各圈层中物质迁移和能量转化机制,为解决东北黑土地生态地质问题提供科学依据,服务黑土地保护与可持续利用,为保障国家粮食安全提供地学解决方案。

一、 建立了海伦观测站相关管理办法

参考中科院及其他科研系统观测站建设及管理相关办法,在沈阳地质调查中心相关规定的基础之上,充分考虑海伦观测站站的主体定位,建立了海伦黑土地关键带野外观测站的相关管理办法。其中包括《海伦黑土地关键带野外观测站管理办法总则》 《海伦观测站数据管理办法》 《海伦观测站样品库管理办法》 《海伦观测站财务管理办法》 《海伦观测站安全生产管理办法》 《海伦观测站突发事件应急管理办法》 《海伦观测站党建及党风廉政建设》等相关管理办法。

所建立的管理办法相关文件,对海伦观测站的总体研究定位,管理职责,研究课题的设置及管理,基础建设与运行,财务使用要求,数据的收集和管理,样品的采集及样品库管理,安全生产注意事项,突发事件的应对解决方案等多方面提出了较为明确的规定,为海伦观测站的顺利运行提供了文件依据。

二、 基础建设初步完成

观测站建设目前依托“松辽平原黑土地生态地质调查”(2022年-))、“东北地区自然资源综合调查”2个二级项目建设。

(一)观测站场地

观测站办公用房面积约127.2平方米,试验田10500平方米,均以临时租赁方式使用。基地建设初期,对基地办公区门窗修缮、配套整改、观测场地围栏修建、仪器布设配套建设等建设费用支出6万元、其中,房屋租赁费为1万元/年,试验田租赁费为2万元/年,合同有效期为2021年7月1日至2026年6月30日,共5年。观测站材料购置费用均按照实际开支情况支出。

(二)仪器装备

观测站根据观测研究方向,已购置的设备主要包括:1)大气沉降接受装置;2)土壤包气带监测设备;3)土壤碳呼吸监测仪;4)微型气象站;5)土壤淋溶水接收装置;6)土壤钻探设备(汽油钻、人工钻、洛阳铲等);7)土壤养分速测仪、土壤水分测试仪、土壤硬度测试仪等;上述仪器装备投入经费约61.3万元。

其中大气降尘接收装置和土壤淋溶水接收装置是海伦观测站自主设计研发用于研究黑土地关键带物质迁移的设备;土壤包气带水监测仪是在已有设备的基础之上,针对海伦地区黑土地关键带特征进行改良的仪器设备。

三、 现有研究方向

按照海伦观测站的总体定位及二级项目的要求,在观测站内已经开展的监测和研究主要包括以下7方面内容。

(一)土壤碳循环监测

土壤呼吸是陆地植物固定的CO2又被释放返回大气的主要途径,是与全球气候变化有关的一个重要过程。研究表明全球变化下CO2浓度上升、全球增温、耕作方式的改变及氮沉降增加的土壤呼吸效应。大气CO2浓度的上升将增加土壤中CO2的释放通量,同时将促进土壤的碳呼吸;在全球增温的情形下,土壤可能向大气中释放更多的CO2,传统的土地利用方式可能是引发温室气体CO2产生的重要原因,所有这些全球变化对土壤呼吸的作用具有不确定性。土壤碳循环监测工作目的在于定量研究地球关键带中大田环境地表植物固碳量、碳还田量、土壤碳呼吸通量、碳储量变化及人工干预下碳储量变化特征及影响因素。

土壤碳循环监测主要包括:(1)大田条件下土壤碳年呼吸通量监测及影响因素研究;(2)大田环境农作物生物量产出及还田量监测;(3)硅灰石等天然岩石矿物对土壤碳呼吸及碳库储量影响研究。

(二)大气干湿沉降监测

大气沉降是指大气中的污染物通过一定的途径被沉降至地面或水体的过程,分为干沉降和湿沉降,是土壤重金属污染的途径之一。化石燃料燃烧、氮肥施用、畜禽养殖等人为活动,同时可以致使活性氮的排放量增加,这部分氮素最终以干/湿沉降的方式返回到地球表面,以营养源和酸源的形式介入陆地和水生生态系统,改变了氮素的自然循环。大气干湿沉降监测工作目的主要在于定量监测大田环境通过大气沉降至土壤的物质组成及通量。

原地或近原地扬尘会影响大气沉降接收量,自主设计了在不同高度位置设置沉降接收桶的大气干湿沉降接收装置,以此来研究扬尘对不同高度不同物质沉降量的影响,为以后大范围监测和研究大气沉降提供科学依据。大气干湿沉降接收架分别在东、南、西、北4个方向设置了高度分别为3m、6m、9m和12m的接收桶,接收桶采用环保的PVC材质,长宽高均为50cm。通过分析接收桶内1个自然年收集的沉降物质组成及含量,分析原地扬尘对沉降监测的影响,并计算出真实沉降组成及年通量。

(三)气象数据监测

微型气象站主要功能是精确监测观测站大气温度、湿度、风向、风速、气压、降雨量、蒸发量、辐射量等数据,为观测站内其他监测和实验工作提供基础数据。

(四)土壤包气带监测

包气带(vadose zone)是指地表到地下水之间垂直剖面中土壤孔隙没有被水充满、水分处于非饱和状态的区域。它是固、液、气三相介质并存介质,是土壤、水、空气三者同时存在的一个复杂开放性系统。它既是大气水、植物水、土壤水和地下水相互联系和转化的枢纽,又是各种化学物质运移和反应的载体。目前,包气带物质和能量迁移转化过程日益得到人们的重视,成为土壤学、水文学、环境学、生态学等学科的重要研究内容之一。开展包气带土壤水分形态、运移过程与能量的耦合规律研究,特别是针对东北黑土区、冻融作用影响下的规律研究,对揭示地球化学元素迁移转化、区域水资源形成和转化机理及提高农业水资源利用率具有重要意义。观测站对包气带监测工作包括包气带基本参数监测及水化学监测两部分内容。

对包气带的基本参数监测主要包括包气带温度、湿度和盐分的监测,监测最大深度3米,0-1米内每10cm放置1组探头,1-3米每20cm放置1组探头。监测频率为每30分钟记录1组数据,并上传至网络云平台。包气带水化学监测是通过在地下埋藏土壤溶液取样器,并根据基地降雨情况,采集雨水样品,以监测不同深度包气带水中所含的常规离子浓度及其他元素的含量。

(五)土壤淋溶作用监测

淋溶作用是指土壤物质中可溶性或悬浮性化合物(黏粒、有机质、易溶盐、碳酸盐和铁铝氧化物等)在渗漏水的作用下由土壤上部向下部迁移,或发生侧向迁移的一种土壤发生过程,其结果使土壤剖面中形成淋溶层与淀积层。土壤中普遍存在这一过程,是地球关键带地表以下物质和元素再分布最重要驱动力,是土壤发育过程中非常重要的一个过程。土壤淋溶作用对土壤物理化学指标的影响,物质和元素迁移定量研究缺乏。数量有限的相关研究中绝大部分是通过室内土柱淋溶实验得到的,野外原位土淋溶监测和研究更为缺乏。

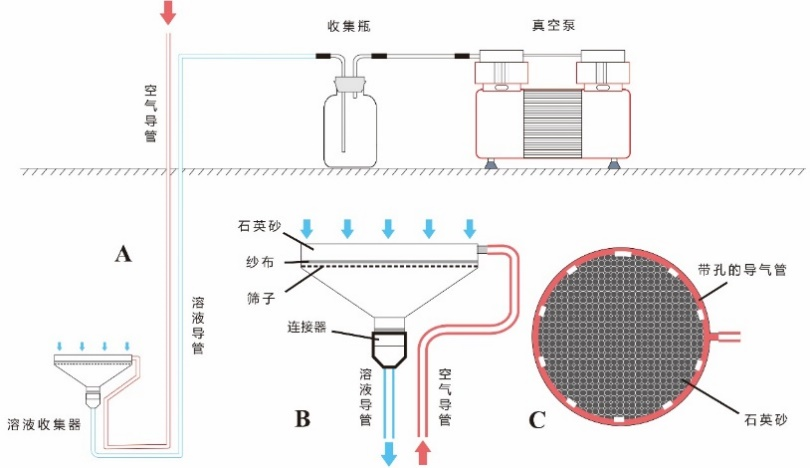

自主设计了一种可以监测土壤不同深度淋溶作用的监测装置。该装置由地下土壤溶液收集器、地表引流装置及导气和导液管组成。土壤溶液收集器直径27cm,距地表200cm内每20cm安装2个收集器,250cm和300cm分别设置2个收集器。地表发生降水后,土壤溶液向下渗流,当收集器上部土壤中溶液饱和后,过剩的土壤溶液将被收集到收集器中,根据降雨量每15天或30天通过地表引流装置将收集器中的土壤溶液提取至棕色密封玻璃瓶中。通过分析不同深度淋溶液物质组成及含量定量分析土壤淋溶作用所造成物质的迁移及再分配。

土壤淋溶作用监测装置

(六)土壤硒元素来源及迁移转化规律研究

海伦地区存在大面积集中连片富硒土地,富硒特色农作物已经是海伦市农业发展的一个重要新型产业。然而富硒带中土壤硒来源及富硒土地资源是否可以长久有效利用等问题迟迟未得到解决。

通过对海伦地区土壤硒含量分布特征分析、中生代地层分布及硒含量分析、结合稀土元素特征等多方面证据,初步理清海伦市土壤硒来源问题。中生代后南北向挤压作用导致多条东西向逆断层出现,同时形成规律的北向坡地表特征。断层处出露的嫩江组泥页岩富含硒元素,通过风化作用进行了硒元素释放,再经重力搬运、地表径流等方式向坡下运移。坡中下部由于有机质和粘土组分的吸附作用进行了富集过程,故而形成了富硒带。

在此基础之上,观测站利用不同硒含量土壤进行了天然和人工富硒特色农作的种植实验,力争为海伦地区富硒特色农业横向发展做出贡献。

(七)土壤肥力恢复实验

观测站分别从生物炭施用和酶制剂的使用两种主要手段从物理、化学和微生物等方面来保护和恢复土壤肥力。

土壤团聚体是土壤的重要组成部分,对土壤的理化性质具有重要影响。土壤有机碳和土壤团聚体在土壤中是相互作用的,团聚体是有机碳存在的场所,有机碳是团聚体存在的胶结物质。研究表明秸秆直接还田和生物炭都可以通过物理保护大团聚体和微团聚体中更多的有机碳以提高固碳能力,其中生物炭固碳效果更为明显。目前关于生物炭对土壤物化生指标的影响已经有比较多的研究成果,然而由于东北黑土高有机质含量及特殊的气候条件,生物炭对黑土团聚体及其他物化生指标的影响研究鲜有报道。为此,本课题对比研究不同生物炭用量添加对黑土团聚体有机碳的影响,为深入认识和评价生物质炭在土壤碳循环中的作用和贡献提供科学依据。

大量研究表明有机物料合理持续地投入,如秸秆还田(包括免耕覆盖模式)是保证黑土肥力稳定和提高的必要条件,也被认为是有效的农田肥力恢复手段。但由于我国高纬度寒地低温条件下,秸秆腐解较慢且秸秆覆盖造成作物出苗率低、减产等现象。观测站采取野外田间试验与室内测试分析相结合的方法,运用土壤酶学、土壤生物化学和土壤微生物生态学原理,一方面利用秸秆还田协同高效的土壤激发剂等综合措施,通过将能高效分解秸秆纤维素和木质素的复合酶制剂技术与高分子聚合氨基酸技术进行协同配伍,快速提高土壤中与秸秆分解相关的酶活性,优化土壤微生物群落结构,加速土壤有机碳积累,提升土壤有机质含量,改善耕层土壤结构,从而实现高纬度寒地农田黑土高肥力属性(物理、化学及生物学属性)的快速恢复;另一方面应用多因子分析方法,筛选出寒地农田黑土肥力评价的最小参数集,探讨影响典型寒地农田黑土肥力属性恢复的关键因子及其贡献大小,为寒地农田黑土肥力退化防治提供可借鉴的理论依据和技术支持。

海伦黑土地关键带野外观测站

土壤碳呼吸监测仪

大气沉降接收装置

土壤包气带监测装置